コロナ禍をきっかけとして、「新しい生活スタイル」が生まれ、自宅で過ごす時間が増え、より快適に過ごすためにリフォームを検討される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、リフォームを検討・実施する際に役立つ全体の流れとポイントをご紹介していきます。

【事前準備】

まずは予算の目安をつけましょう。工事中に想定外の不具合が分かることもあるので、対応できるだけの余裕を持った予算組をしましょう。

リフォームの目的と優先順位を決めましょう。不満や不具合を解消するということに重点を置きながら紙に書きだすなどして整理することで「要望」リストを作成することができます。現状の住宅の図面や書類もあれば用意しておきます。

【見積りの依頼】

複数の事業者からプランと見積りをとると、費用の目安や対応の違いが判るので安心です。その際は予算や工事内容などを同じ条件で依頼することが大切です。相見積りであることや無料の範囲で見積り作成をしてほしいことをあらかじめ伝えておきましょう。

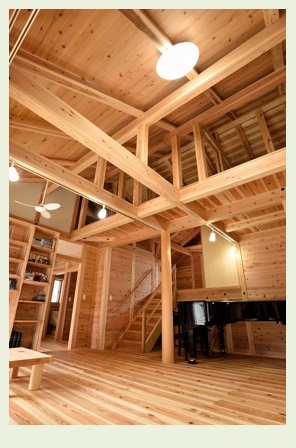

事前準備で用意した要望リストの中に、【間取りの変更】や【柱を抜く】というものがある場合は、依頼をしようとしている会社で【耐震補強工事】が可能かどうかを確認しましょう。

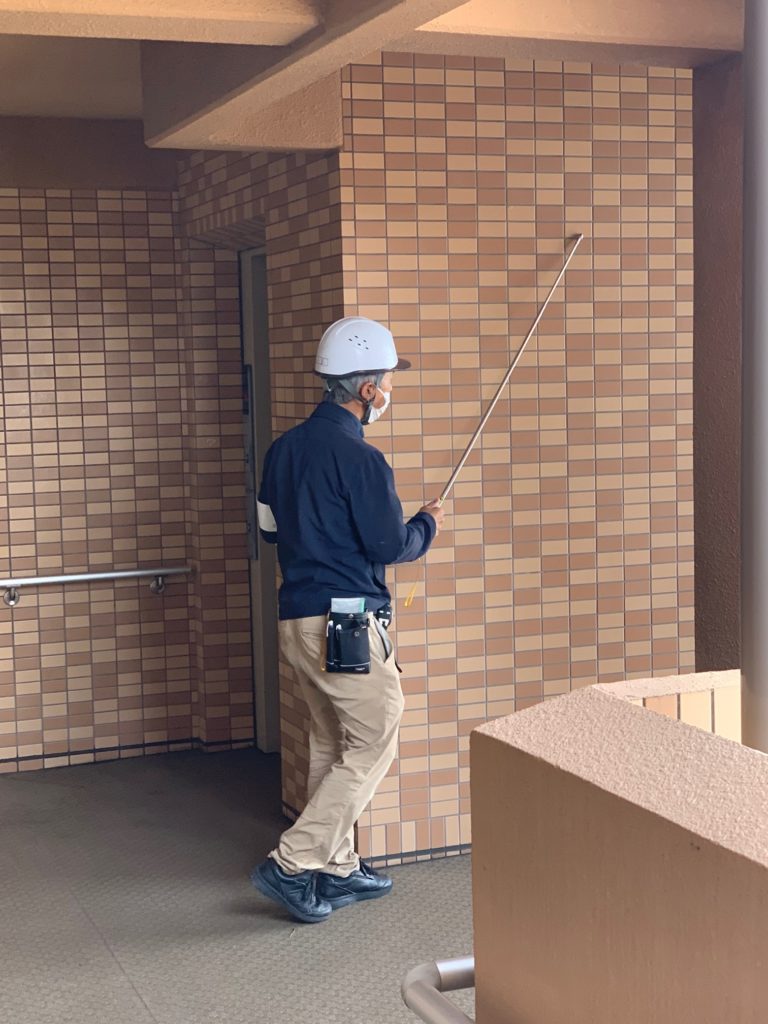

家の状況をきちんと調査をしてから見積りやプランを出してくれる事業者を選びましょう。

【依頼先の決定】

依頼した事業者からの見積書やプランが揃ったらいよいよ依頼先の選定です。

選定基準はなるべく条件をあわせるようにしましょう。見積書の内容についてわからないところは納得いくまで検討、確認をし、説明を受けましょう。

不安を感じたら、契約前の見積もりに問題がないかチェックしてもらえる公的サービスもありますので相談してみるのも良いと思います。

【詳細の決定】

事業者が決まったら、工事内容の詳細を決めましょう。

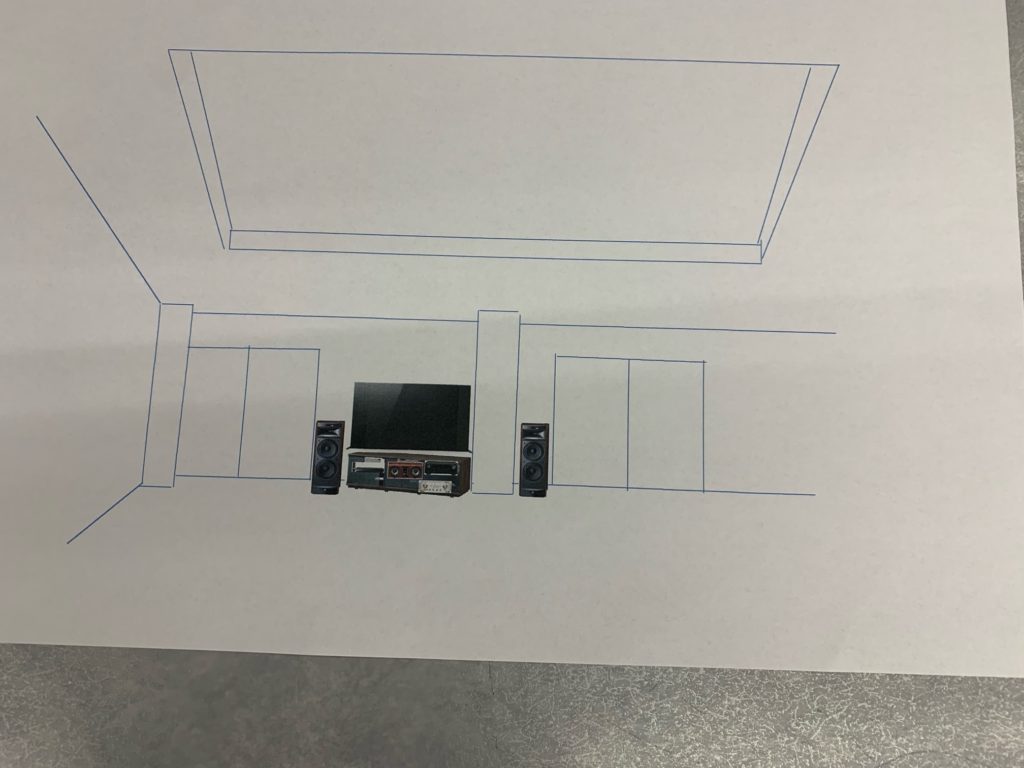

家具や家電の配置を検討。キッチンなどショールームを見学に行き、実物を確認しておきましょう。

減税や補助制度等の支援制度を利用する場合は内容の確認・手続きを行いましょう。

【契約】

必要な契約書類と内容を確認し、契約書を取り交わしましょう。

【工事】

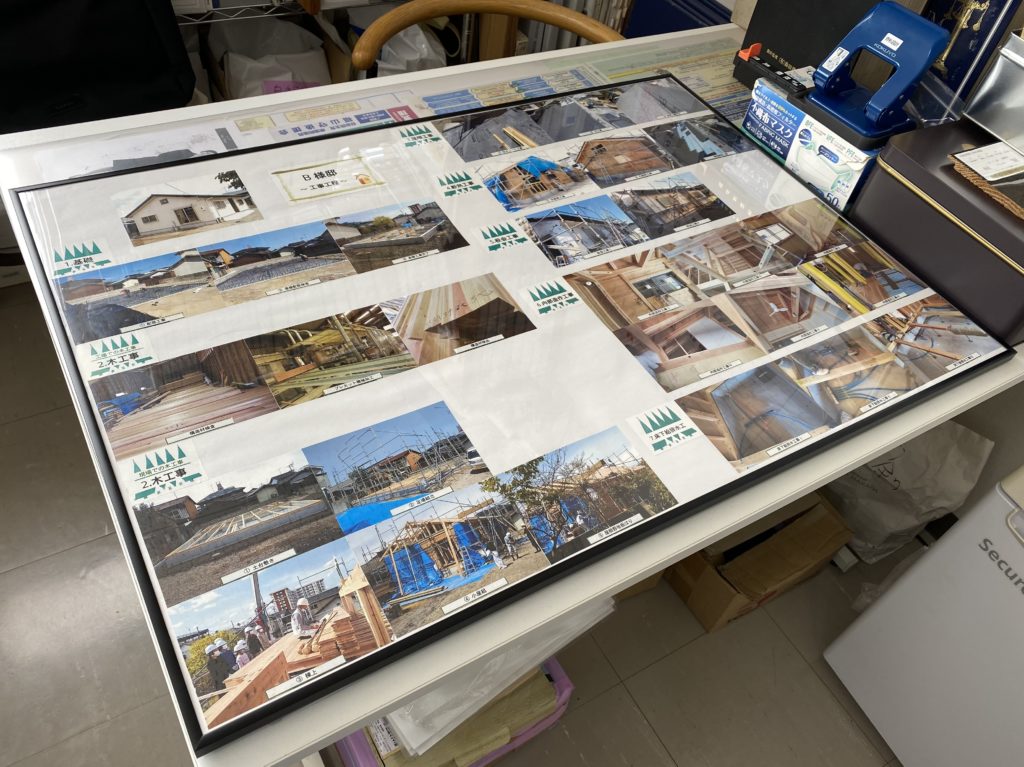

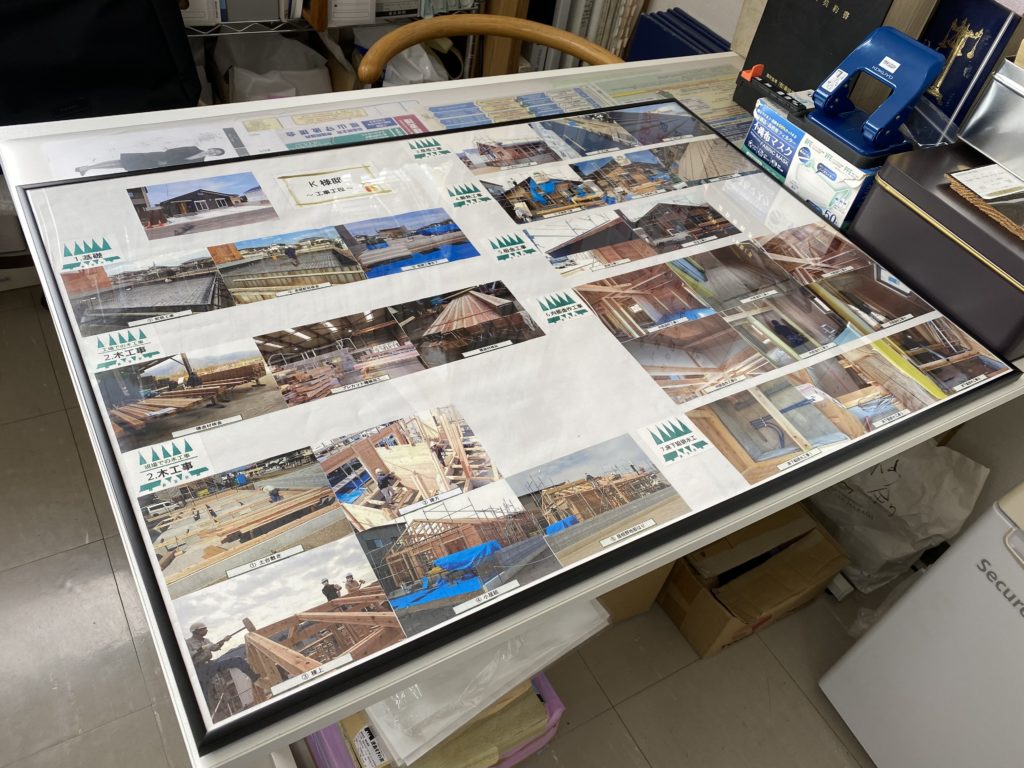

工事中も現場責任者と定期的に打合せを行いましょう。不明な点や疑問があれば早めに質問をして解決するようにしましょう。

【お引き渡し、メンテナンス】

工事完了後、事業者と一緒に仕上がりを確認し、もし不具合があれば手直しを依頼しましょう。契約書どおりの工事が完了していればお引き渡しとなります。

アフターメンテナンスの窓口、修繕時の有償・無償の範囲などを確認しましょう。長期的な維持保全計画についても事業者と相談しておくといざというとき安心です。

満足のいくリフォームを実現するための参考にしていただければと思います。